○薩摩川内市消防局自主点検報告制度に関する事務処理要綱

平成16年10月12日

消防局訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、「改正消防法を踏まえた旅館ホテル等に係る防火安全対策の推進等について」(平成14年消防安第132号)に基づく自主点検報告表示制度に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 自主点検報告表示制度の対象は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の2に基づく防火対象物定期点検報告制度の適用を受けない旅館ホテル等(消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(5)項イに掲げる防火対象物(令別表第1(16)項イにある該当部分を含む。))のうち、防火自主点検済証の表示をしようとするもので、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「自主点検報告表示対象物」という。)とする。

(1) 消防法第8条第1項の適用があるもの

(2) 階数が3以上のもの

2 点検基準の運用については、「防火対象物定期点検報告制度に関する執務資料について」(平成14年消防安第122号、平成15年消防安第16号)によるものとする。

(点検実施者)

第4条 前条に基づく点検を行う者は、当該自主点検報告表示対象物の防火管理者(以下「防火管理者」という。)又は法第8条の2の2に定める防火対象物点検資格者(以下「防火対象物点検資格者」という。)とするが、当該防火管理者が点検基準に習熟していない場合は、防火対象物点検資格者とする。

(点検期間)

第5条 点検は、1年に1回行うものとする。

(報告等)

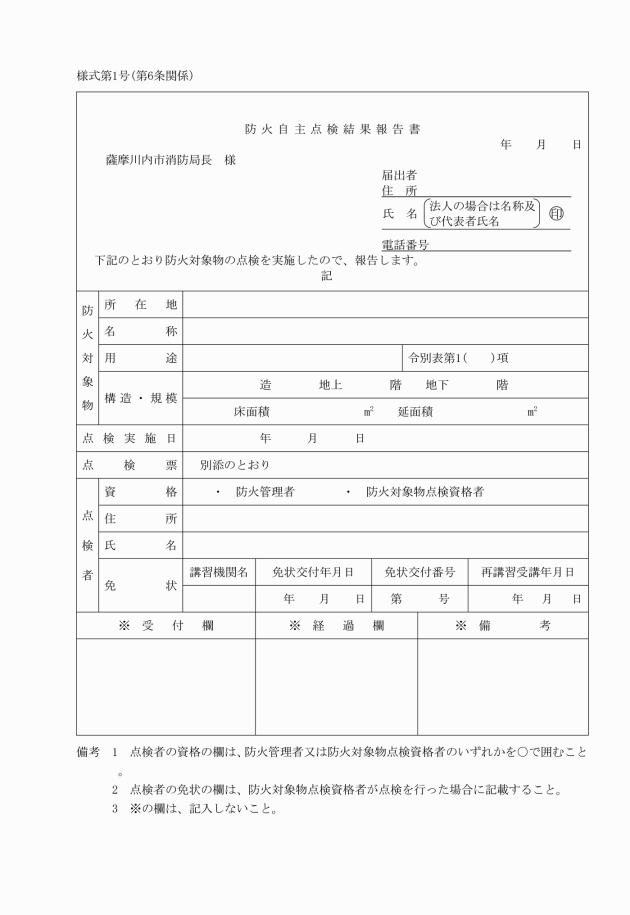

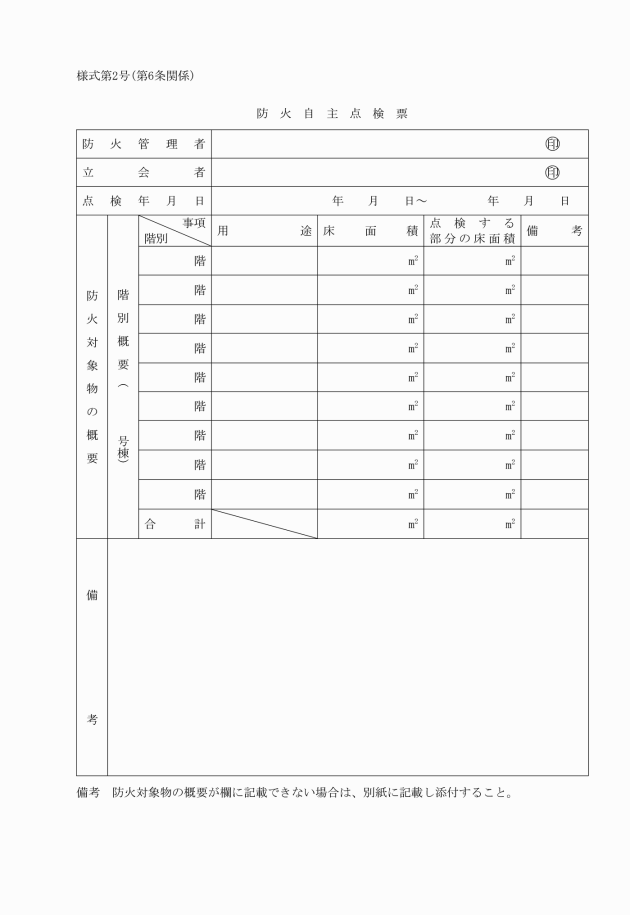

第6条 自主点検報告表示対象物の管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)は、前3条に基づき点検を行ったときは、その結果を所轄消防署に提出しなければならない。

(受付等)

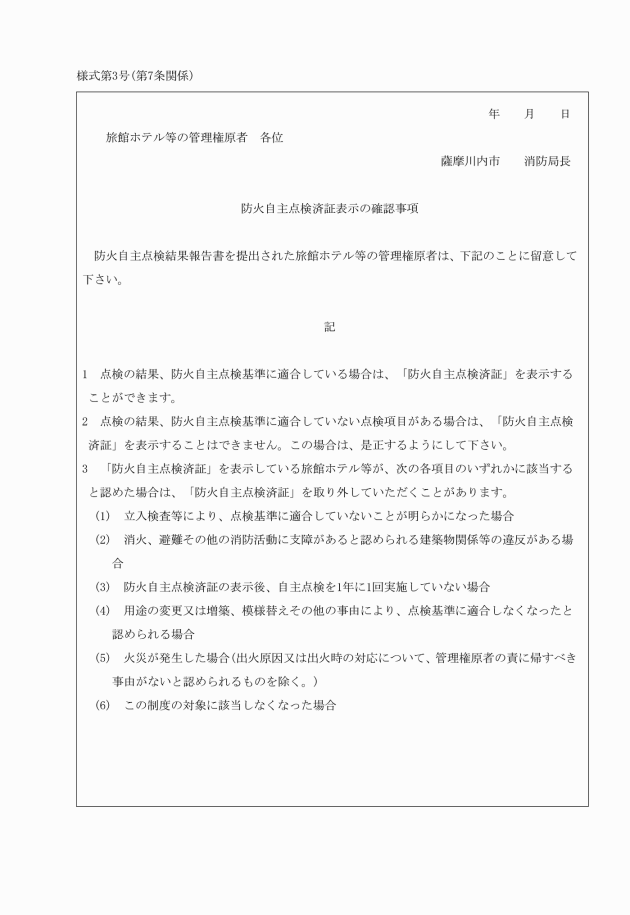

第7条 報告書の受付は、管轄区域を管轄する消防署の予防査察係(以下「署予防査察係」という。)で行い、報告書の受付欄に受付印を押印し、点検結果状況を審査した後、1部は届出者に返戻するものとし、その際に防火自主点検済証表示の確認事項(様式第3号)を手交するものとする。

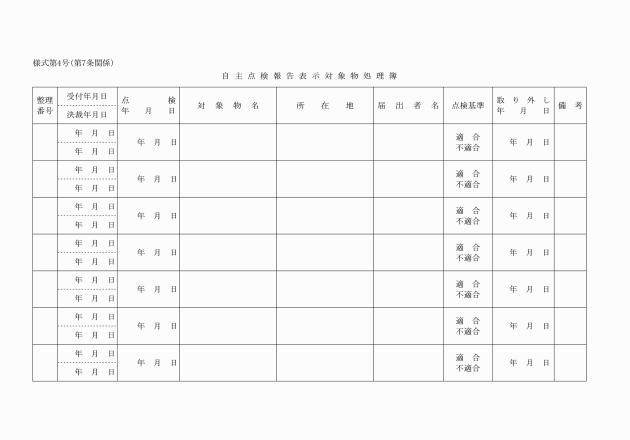

2 署予防査察係は、報告書を受理したときは、自主点検報告表示対象物処理簿(様式第4号)に記載するものとする。

(指導等)

第8条 査察員(薩摩川内市火災予防査察規程(平成16年薩摩川内市消防局訓令第20号)第3条に定める査察員をいう。以下同じ。)は、報告書の書類審査を行い、予防課の合議を得た後、署長の決裁を受けるものとする。

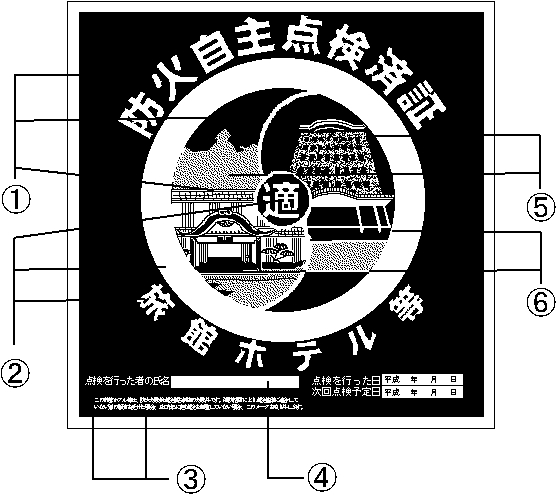

2 防火自主点検済証は、別図1又は別図2とする。

3 防火対象物点検資格者が点検を実施した場合は、別図2(別図1の自主点検済表示に有資格者点検済証を添付したもの。)によるものとする。

4 防火自主点検済証には、自主点検報告表示対象物の点検を行った者の氏名、点検を行った日及び次回点検予定日を記入するものとする。

(防火自主点検済証の不表示)

第10条 署長は、防火自主点検済証を表示した自主点検報告表示対象物が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、当該管理権原者に防火自主点検済証を取り外すよう指導するものとする。

(1) 立入検査等によって、点検基準に適合していないことが明らかになった場合

(2) 消火、避難その他の消防活動に支障があると認められる建築物関係等の違反がある場合

(3) 防火自主点検済証の表示後、自主点検を1年に1回実施していない場合

(4) 用途の変更又は増築、模様替えその他の事由により、点検基準に適合しなくなった場合

(5) 火災が発生した場合(出火原因又は出火時の対応について管理権原者の責に帰すべき事由がないと認められるものを除く。)

(6) 第2条に該当しなくなった場合

附 則

1 この訓令は、平成16年10月12日から施行する。

2 第10条第5号の規定は、平成18年9月30日までの期間に限り適用する。

附 則(平成18年4月1日消防訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出の項の改正規定は、平成18年6月1日から施行する。

別図1(第9条関係)

備考

1 様式の大きさは、21センチメートル×21センチメートル程度とする。

2 色彩は、次のとおりとする。

① 地:あざやかな青(vv―B 2.5PB4.5/11.0)

② 円、文字(「防火自主点検済証」「旅館ホテル等」「適」):あざやかな黄(vv―Y 2.5PB4.5/11.0)

③ 文字:白抜き

④ 枠:白抜き

⑤ うすい青(pl―B 2.5PB8.0/4.0)

⑥ やわらかい青(sf―B 2.5PB6.5/4.5)

※系統色名、略号、色票基準値は、日本工業規格Z8102による。

別図2(第9条関係)

備考

1 様式の大きさ、色彩は別図1に準ずる。

2 ⑦(有資格者点検済証)の色彩は、次のとおりとする。

地:うすい青(pl―B 2.5PB8.0/4.0)

文字:白抜き

※系統色名、略号、色票基準値は、日本工業規格Z8102による。

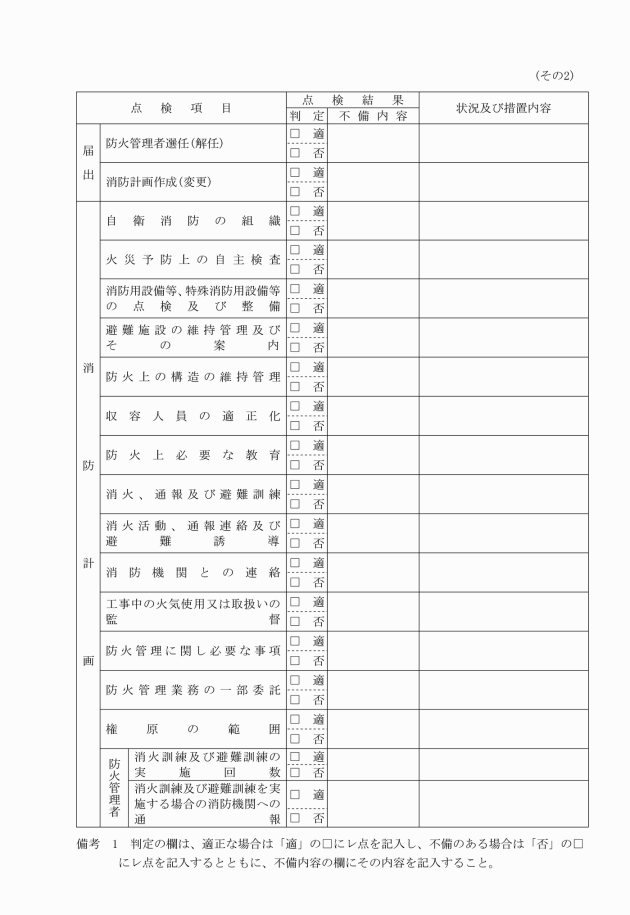

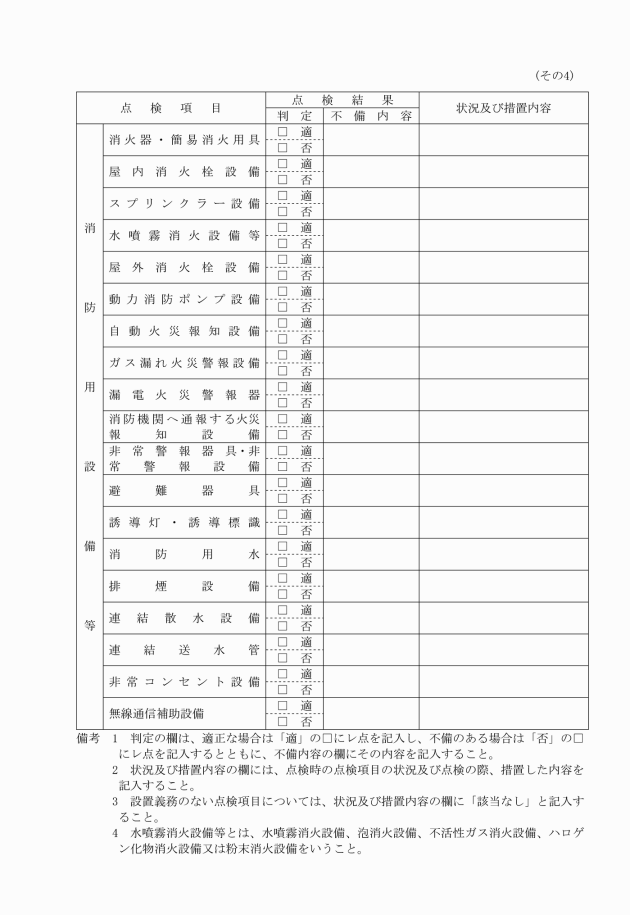

別表第1(第3条関係) 防火自主点検基準

点検項目 | 点検基準 |

防火管理関係届出の有無 | ・消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第3条第1項及び第4条第1項の届出がされていること。 |

消防計画の実施 | ・規則第3条第1項各号に定める事項のうち旅館ホテル等の消防計画に定められている事項が、定められたとおり適切に実施されていること。 ・防火管理業務の一部を委託している場合は、規則第3条第2項に定める事項が、旅館ホテル等の消防計画に定められていること。 ・防火対象物の管理について権原が分かれている場合は、規則第3条第3項に定める事項が旅館ホテル等の消防計画に定められていること。 ・平成6年消防庁告示第9号に定める防火対象物のうち防災センターが設置されている防火対象物の防災センターにおいて、当該防火対象物の消防用設備等その他これらに類する防災のための設備の監視、操作等に従事する者が、平成6年消防庁告示第10号に基づく講習を受講していること。 ・消火及び避難訓練を年2回以上実施していること。 ・消火及び避難訓練の実施にあたり消防機関に通報していること。 |

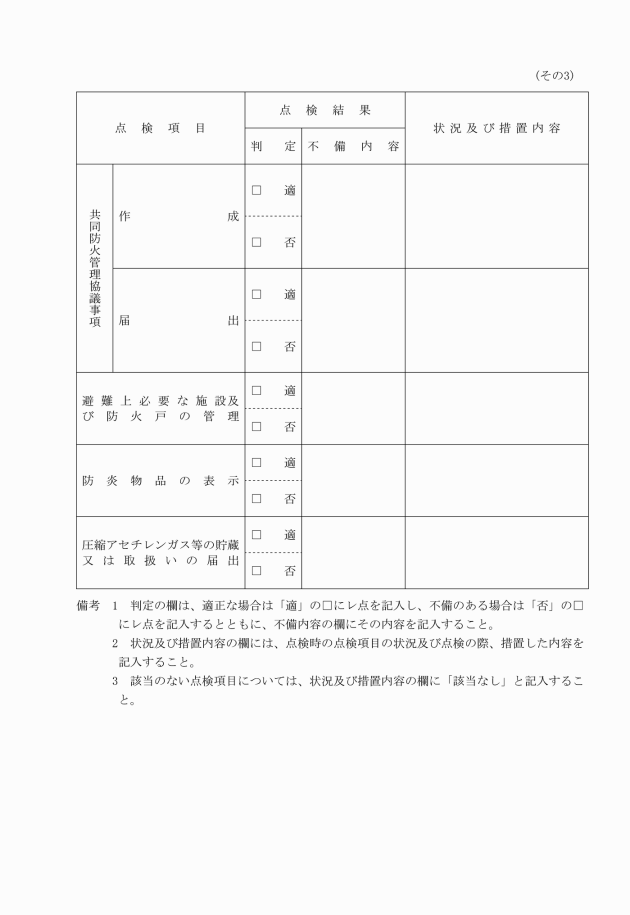

共同防火管理協議事項の作成及び届出の有無 | ・規則第4条の2第1項に規定する事項が定められ、同条第2項の規定による届出がされていること。 |

避難上必要な施設等の維持管理 | ・法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。 |

防炎物品の表示 | ・防炎対象物品に、法第8条の3第2項、第3項及び第5項の規定に従って表示が付されていること。 |

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出 | ・火災の予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵又は取扱い(貯蔵又は取扱いを廃止した場合を含む。)の届出(法第9条の3第1項ただし書に規定する場合を除く。)がされていること。 |

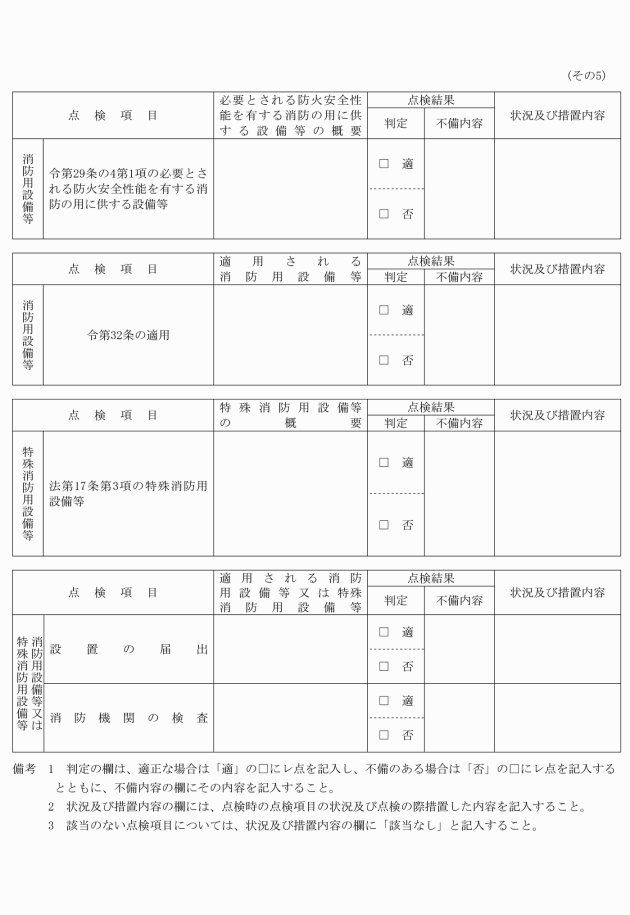

消防用設備等、特殊消防用設備等の設置及び維持 | ・消防用設備等、特殊消防用設備等が、法第17条、第17条の2の5、第17条の3並びにこれらに基づく命令で定める技術上の基準又は第17条第3項で定める設備等設置維持計画に従って設置されていること。 ・消防用設備等の設置にあたり、令第32条の特例を受けている場合は、当該特例により消防用設備等が設置されていること。なお、消防法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第19号)附則第2条の規定により、なお従前の例によることとされている特殊の消防用設備等その他の設備については、当該従前の例により設置されていること。 ・法第17条の3の2に基づき届出がされ、当該届出に基づき検査済証が消防機関から交付されていること。 ・法第17条の3の3に基づき点検及び報告が実施されていること。 |

火を使用する設備等 | ・薩摩川内市火災予防条例(平成16年薩摩川内市条例第304号。以下「条例」という。)第2章の火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等に適合していること。 |

指定数量未満の危険物及び指定可燃物 | ・条例第3章の指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していること。 |

備考 点検項目に係る消防法の基準が点検対象の旅館ホテル等に適用がない場合は、当該点検項目は除外する。

別表第2(第3条関係) 点検要領

点検要領は、次のとおりとする。なお、この点検要領において、法は消防法、令は消防法施行令、規則は消防法施行規則、条例は薩摩川内市火災予防条例をそれぞれいうものとする。

第1 一般的留意事項

1 防火対象物点検資格者が行う点検に際しては、原則として防火管理者等の関係者の立会いを求めること。

2 各点検項目において、点検時の判定が否の状態であっても、点検実施中に改善して判定が適の状態になったものについては、改善内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入するとともに判定を適とすることができること。

3 点検の際、判定の適否と関係のない事項であっても、火災予防上の問題のある事項については、防火管理者等の関係者で立会いをする者(以下「立会者」という。)にその事項及び改善方法について助言するとともに、その旨を点検票の「備考」の欄に記入すること。

その他「備考」の欄には、点検を実施した際に気が付いた防火管理上の所見、防火管理維持台帳の編冊状況等について記入すること。

4 「備考」又は「状況及び措置内容」の欄に記入できない場合は、その内容を記入した書類を添付すること。

5 点検する防火対象物が令第2条及び第8条を適用しているか必要に応じ確認すること。

6 規則第4条の2の6第1項第9号の規定に基づく市町村長が定める基準として、薩摩川内市火災予防条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第264号)第18条に規定されている、条例第2章及び第3章に規定する火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等について確認すること。

第2 消防計画

1 留意事項

(1) 点検項目のうち、消防計画に定められた項目を消防計画に定められた内容に照らして点検すること。

(2) 防火管理維持台帳により消防計画における点検等の状況について確認すること。

(3) 消防計画の内容が防火対象物の実態に適合していないと認められる場合は、立会者に計画の変更を助言するとともにその内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

2 点検方法等

| 点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | |

届出 | 防火管理者選任(解任) | 1 防火管理者選任(解任)届出書の写しにより確認すること。 2 届出がされている防火管理者が人事異動等により異動していないか、関係のある者の聴取及び従業員名簿等により確認すること。 | 1 当該防火対象物の防火管理者として必要な資格を有している者が選任されていること。 2 選任された防火管理者が現に存すること。 3 防火管理者選任(解任)届出書が出されていること。 4 防火管理者を変更した場合に、防火管理者選任(解任)届出書が出されていること。 | |

消防計画作成(変更) | 消防計画作成(変更)届出書の写しにより確認すること。 | 1 消防計画が作成されていること。 2 消防計画作成(変更)届出書が出されていること。 3 消防計画に定められた事項を変更した場合に、消防計画作成(変更)届出書が出されていること。 | ||

消防計画 | 自衛消防の組織 | 1 消防計画に定められた自衛消防の組織に係る事項について確認すること。 2 自衛消防の組織の編成員(自衛消防の組織を編成する者をいう。以下同じ。)が防火対象物に勤務し、又は居住していることを確認すること。 3 自衛消防の組織の編成員の聴取により、任務分担等の把握の状況について確認すること。 4 消防計画に定められた自衛消防の組織に係る事項が、防火対象物の実態に適合しているか確認すること。 | 1 自衛消防の組織の任務分担及び指揮命令系統が編成員に把握されていること。 2 自衛消防の組織の編成員が現に存すること。 | |

火災予防上の自主検査 | 1 消防計画に定められた火災予防上の自主検査に係る事項について確認すること。 2 防火管理維持台帳及び関係のある者の聴取により、火災予防上の自主検査に関する実施の状況について確認すること。 3 自主検査の箇所の状態について目視により確認すること。 4 消防計画に定められた火災予防上の自主検査に係る事項が、防火対象物の実態に適合しているか確認すること。 | 消防計画に定められたところにより、自主検査の実施項目に係る検査が実施されており、その結果、不備があった場合に必要な措置が実施されていること。 | ||

消防用設備等の点検及び整備 | 1 消防計画に定められた消防用設備等の点検及び整備に係る事項について確認すること。 2 防火管理維持台帳及び関係のある者の聴取により、消防用設備等の点検及び整備に関する実施の状況について確認すること。 3 消防用設備等の点検及び整備の箇所の状態について目視により確認すること。 4 消防計画に定められた消防用設備等の点検及び整備に係る事項が、防火対象物の実態に適合しているか確認すること。なお、法第17条の3の3の規定に基づく点検及び報告の対象となる事項を除く。 | 消防計画に定められたところにより消防用設備等の点検項目に係る点検が実施されており、その点検の結果、不備があった場合に必要な整備等が実施されていること。 なお、法第17条の3の3の規定に基づく点検及び報告の対象となる事項を除く。 | ||

避難施設の維持管理及びその案内 | 1 消防計画に定められた避難施設の維持管理及びその案内に係る事項について確認すること。 2 防火管理維持台帳及び関係のある者の聴取により、避難施設の維持管理に関する実施の状況について確認すること。 3 避難経路の案内が掲示されている場合は当該掲示板について確認すること。 4 避難施設の管理の状態を目視により確認すること。 5 消防計画に定められた避難施設の維持管理及びその案内に係る事項が、防火対象物の実態に適合しているか確認すること。 | 1 消防計画に定められたところにより、避難施設の維持管理が実施されていること。 2 消防計画に定められた案内に関する事項が、関係のある者に把握されていること。 | ||

防火上の構造の維持管理 | 1 消防計画に定められた防火上の構造の維持管理に係る事項について確認すること。 2 防火管理維持台帳及び関係のある者の聴取により、防火上の構造の維持管理に関する実施の状況について確認すること。 3 防火上の構造の維持管理の状態について目視により確認すること。 4 消防計画に定められた防火上の構造の維持管理に係る事項が、防火対象物の実態に適合しているか確認すること。 | 消防計画に定められたところにより、防火上の構造に係る維持管理が実施されていること。 | ||

収容人員の適正化 | 1 消防計画に定められた定員の遵守その他収容人員の適正化に係る事項について確認すること。 2 防火管理維持台帳及び関係のある者の聴取により、定員の遵守その他収容人員の適正化に関する実施の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた定員の遵守その他収容人員の適正化に係る事項が、防火対象物の実態に適合しているか確認すること。 | 消防計画に定められたところにより、定員その他収容人員が適正に管理されていること。 | ||

防火上必要な教育 | 1 消防計画に定められた防火上必要な教育に係る事項について確認すること。 2 防火管理維持台帳及び関係のある者の聴取により、防火上必要な教育の実施の状況について確認すること。 3 関係のある者の聴取により、教育内容の把握の状況について確認すること。 4 消防計画に定められた防火上必要な教育に係る事項が、防火対象物の実態に適合しているか確認すること。 | 1 消防計画に定められたところにより、教育が実施されていること。 2 「消防法施行規則第3条第5項の対象となる防火対象物の用件を定める件」(平成6年消防庁告示第9号)に定める防火対象物の防災センターにおいて消防用設備等その他これらに類する防災のための設備の監視、操作等に従事する者にあっては、「消防計画に定める防火上必要な教育に関する事項のうち防災センター要員に対するものを定める件」(平成6年11月28日消防庁告示第10号)に定める講習を受講していること。 | ||

消火、通報及び避難訓練 | 1 消防計画に定められた消火、通報及び避難訓練に係る事項について確認すること。 2 防火管理維持台帳及び関係のある者の聴取により、消火、通報及び避難訓練の実施の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた消火、通報及び避難の訓練に係る事項が、防火対象物の実態に適合しているか確認すること。 4 「旅館・ホテル等における夜間の防火管理体制指導マニュアルの取扱いについて」(昭和62年消防予第131号)に基づく訓練等の実施状況について、その結果を確認するとともに、点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。 | 消防計画に定められたところにより、消火、通報及び避難の訓練が実施され、その訓練においてマニュアル訓練又は夜間訓練(想定も含む。)が実施され、適正な時間内に活動ができること。 ※ 「マニュアル訓練」とは、「旅館・ホテル等における夜間の防火管理体制指導マニュアルの取扱いについて」(昭和62年消防予第131号)に基づく訓練をいう。 | ||

消火活動、通報連絡及び避難誘導 | 1 消防計画に定められた消火活動、通報連絡及び避難誘導に係る事項について確認すること。 2 各担当者の聴取により、計画に定められた任務分担の把握の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた消火活動、通報連絡及び避難誘導に係る事項が、防火対象物の実態に適合しているか確認すること。 | 消防計画に定められた消火活動、通報連絡及び避難誘導に係る計画における任務分担が、各担当者に把握されていること。 | ||

消防機関との連絡 | 1 消防計画に定められた消防機関との連絡に係る事項について確認すること。 2 関係のある者の聴取により、消防機関との連絡体制について確認すること。 3 消防計画に定められた消防機関との連絡に係る事項が、防火対象物の実態に適合しているか確認すること。 | 消防計画に定められたところにより、消防機関との連絡がされており、かつ、連絡を行うことが、各担当者に把握されていること。 | ||

工事中の火気使用又は取扱いの監督 | 1 消防計画に定められた工事中の立会いその他火気使用又は取扱いの監督に係る事項について確認すること。 2 防火管理維持台帳及び関係のある者の聴取により、工事中の立会いその他火気使用又は取扱いの監督に関する実施の状況について確認すること。 3 工事中の消防計画を作成した場合にあっては、「工事中の防火対象物に関する消防計画について」(昭和52年消防予第204号予防救急課長通知)に基づき、おおむね次に掲げる内容が定められていることを確認すること。 なお、作成した工事中の消防計画を消防機関に提出した場合を除く。 (1) 工事中使用する引火性爆発性物品の管理に関する事項 (2) 溶接器具、バーナーその他の火気使用設備器具の使用の際の管理に関する事項 (3) 喫煙その他火気の管理に関する事項 (4) 火災発生時において当該建物内で作業中の者全員に対する連絡・避難に関する事項 (5) 消防機関への通報に関する事項 (6) 避難施設等及び消防用設備等ごとの工事期間に関する事項 (7) 機能の確保に支障を生ずる避難施設等及び消防用設備等の種類、箇所及び代替措置の概要に関する事項 (8) 持ち込む資材及び機械器具の種類、量、堆積方法及び持ち込む期間、管理方法に関する事項 (9) 工事に係る部分の工事完了後の状況に関する事項 (10) その他防火上又は避難上の措置に関する事項 | 工事中の場合は、消防計画に定められたところにより、工事中の立会いその他火気使用又は取扱いの監督が実施されていること。 | ||

防火管理に関し必要な事項 | 1 防火管理に関し必要な事項として消防計画に定められている場合、当該定められた事項について確認すること。 2 関係のある者の聴取により、防火管理に関し必要な事項として定められた事項の実施の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた防火管理に関し必要な事項が防火対象物の実態に適合しているか確認すること。 | 消防計画に定められた事項が実施されていること。 | ||

防火管理業務の一部委託 | 1 消防計画に定められた防火管理上必要な業務(法第17条の3の3の消防用設備等の点検を除く。)の一部委託に係る事項について確認すること。 2 防火管理上必要な業務の受託者の氏名、住所、任務分担、指揮命令系統等について確認すること。 3 関係のある者の聴取により、防火管理上必要な業務の受託者の防火管理上必要な業務の範囲及び方法の把握の状況について確認すること。 4 防火管理業務に従事している者の聴取により、「消防法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(昭和58年消防予第227号消防庁次長通知)に基づき、当該従事者の属する法人等(防火管理業務の一部を受託する法人等)が教育担当者講習を終了した者等のうちから、教育担当者を定め防火管理業務に従事する従業員に防火管理に関する教育を組織的、計画的に行っているか確認すること。 | 1 消防計画に定められた防火管理上必要な業務の一部の受託者の氏名及び住所(法人の場合、名称及び主たる事務所の所在地)並びにその業務の範囲及び方法が実態に適合していること。 2 防火管理上必要な業務の一部の受託者が、自衛消防の組織に組み込まれている場合は、自衛消防の組織における任務分担、指揮命令系統等が当該受託者に把握されていること。 | ||

権原の範囲 | 1 消防計画に定められた防火対象物の管理権原の範囲に係る事項について確認すること。(管理について権原の分かれているものに限る。) 2 管理権原者又は防火管理者の聴取により、当該管理権原の範囲について確認すること。 | 1 消防計画に定められた防火対象物の管理権原の範囲が、実態に適合していること。(管理について権原の分かれているものに限る。) 2 防火対象物の管理権原の範囲が管理権原者又は防火管理者に把握されていること。 | ||

防火管理者 | 消火訓練及び避難訓練実施回数 | 防火管理維持台帳及び防火管理者その他の関係のある者の聴取により、消火及び避難の訓練の実施の状況について確認すること。 | 特定防火対象物の防火管理者が消防計画に基づき、消火及び避難の訓練を年2回以上実施していること。 | |

消火訓練及び避難訓練を実施する場合の消防機関への通報 | 防火管理維持台帳及び防火管理者その他の関係のある者の聴取により、消火及び避難の訓練を実施する場合、事前に消防機関に通報を行っていることを確認すること。 | 特定防火対象物の防火管理者は、少なくとも年2回の消火又は避難の訓練を実施する場合に、事前に消防機関に通報されていること。 | ||

第3 共同防火管理協議事項

1 一般的留意事項

(1) 共同防火管理協議事項に定められた内容に照らして点検すること。

(2) 共同防火管理協議事項の内容が防火対象物の実態に適合していないと認められる場合は、立会者に計画の変更について助言するとともにその内容を「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

(3) 共同防火管理協議事項に定められた事項の実施の状況について「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

2 点検方法

点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | |

共同防火管理協議事項 | 作成 | 共同防火管理協議事項の作成及び変更の届出の写しにより確認すること。 | 1 次に掲げる事項について、共同防火管理協議事項を作成していること。 (1) 防火対象物の管理について権原を有する者により組織する共同防火管理協議会の設置及び運用に関すること。 (2) 共同防火管理協議会の代表者の選任に関すること。 (3) 統括防火管理者の選任及び当該統括防火管理者に付与すべき防火管理上必要な権限に関すること。 (4) 防火対象物の全体にわたる消防計画の作成並びにその計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施に関すること。 (5) 避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。 (6) 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。 (7) 火災の際の消防隊に対する当該防火対象物の構造その他必要な情報の提供及び消防隊の誘導に関すること。 (8) その他共同防火管理に関し必要な事項 2 共同防火管理協議事項に定められた事項に変更が生じた場合に、共同防火管理協議事項を変更していること。 |

届出 | 共同防火管理協議事項の作成及び変更の届出の写しにより確認すること。 | 1 共同防火管理協議事項が届け出されていること。 2 共同防火管理協議事項に定められた事項に変更が生じた場合に、共同防火管理協議事項の変更の届出がされていること。 | |

第4 防炎物品等

点検方法等

点検項目 | 点検方法 | 判定方法 |

避難上必要な施設及び防火戸の管理 | 1 廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設及び防火戸の管理の状態を目視により確認すること。 2 防火管理維持台帳及び関係のある者の聴取により廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設及び防火戸の管理の実施の状況について確認すること。 | 1 廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設において、避難の支障となる物件が放置され、又はみだりに存置されないよう管理されていること。 2 防火戸についてその閉鎖の支障となる物件が放置され、又はみだりに存置されないよう管理されていること。 |

防炎物品の表示 | 1 防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付されていることを確認すること。 2 防炎性能を有する旨の表示が規則別表第1の2の2に定めるもの、指定表示又は規則第4条の4第9項に定める表示であることを確認すること。 | 防炎対象物品に、防炎性能を示す防炎表示、指定表示又は規則第4条の4第9項の表示が付されていること。 |

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出 | 1 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の10第1項に定める物質が、同項に定める量以上を貯蔵又は取り扱われているか確認すること。 なお、船舶、自動車、航空機、鉄道又は軌道により貯蔵し、又は取り扱う場合その他同条第2項に定める場合はこの限りでない。 2 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書の写しにより確認すること。 3 届出書に添付されている見取図と、貯蔵又は取り扱われている状態に変更がないか確認するとともに、変更のある場合にあっては、その旨を点検票の「状況又は措置内容」の欄に記入すること。 | 1 危険物の規制に関する政令第1条の10第1項に定める物質が、同項に定める量以上を貯蔵又は取り扱う場合は、圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書が出されていること。 2 危険物の規制に関する政令第1条の10第1項に定める物質が、同項に定める量以上の貯蔵又は取扱いを廃止する場合は、圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書が出されていること。 |

第5 消防用設備等の設置等

1 留意事項

(1) 防火対象物又はその部分の用途、規模等により、必要な消防用設備等が設置されていることを確認すること。

(2) 消防用設備等の設置基準に関する政令若しくはこれに基づく政令の適用の際、現に存する防火対象物における消防用設備等又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物に係る消防用設備等がこれらの規定に適合しないとき又は防火対象物の用途が変更されたことにより、当該用途が変更された後の当該防火対象物における消防用設備等が消防用設備等の設置基準に関する政令若しくはこれに基づく命令に適合しないこととなるときは、適用される消防用設備等の設置基準の基準時及びその後の増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの範囲について確認すること。

(3) 各消防用設備等を設置する際の防火対象物の用途、構造、規模、収容人員等に変更があるか、消防用設備等設置届出書(法第17条の3の2の規定に基づく消防局長等の検査を要しない防火対象物については除く。)により確認すること。

(4) 防火対象物が令第8条に規定する開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているとして、それぞれ別の防火対象物とみなし、消防用設備等の設置基準が適用されたものにあっては、当該区画が適切であるかを確認し、当該区画が適切でない場合にあっては、当該区画が無いものとして消防用設備等の設置基準を適用した結果を、各点検項目ごとに「状況及び措置内容」の欄に記入し、適合していないものについては、「不備内容」の欄に記入すること。

(5) 令第32条の規定が適用されている消防用設備等については、消防局長に認められていることを確認すること。

(6) 無窓階に相当しないとして消防用設備等の設置基準を適用した場合にあっては、避難上又は消火活動上有効な開口部の大きさ等について確認すること。

2 点検方法

点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | |

消防用設備等 | 消火器・簡易消火用具 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 他の消防用設備等を設置することにより、設置個数が減少されているものについては、当該消防用設備等及び能力単位について確認すること。 3 目視により防火対象物又はその部分の消火器の設置の有無を確認すること。 | 1 防火対象物又はその部分の用途、構造、規模に応じ、必要な能力単位を有する消火器又は簡易消火用具が設置されていること。 2 他の消防用設備等を設置することにより、設置個数を減少したものについては、当該消防用設備等が存すること。 |

屋内消火栓設備 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 防火対象物の構造等によりその部分の延べ面積又は床面積の数値について、三倍又は二倍等の数値が適用されているもの又は他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、その構造等の変更の有無又は当該消防用設備等の設置について確認すること。 3 目視により防火対象物又はその部分の屋内消火栓設備の設置の有無を、確認すること。 | 1 防火対象物又はその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。 2 防火対象物の構造等によりその部分の延べ面積又は床面積の数値について、三倍又は二倍等の数値が適用されている当該防火対象物の構造等が変更されていないこと。 なお、当該防火対象物の構造等を変更したことにより、三倍又は二倍の数値が適用されなくなった場合には、変更後の構造等に基づいて消防用設備等の設置基準を適用して設置されていること。 3 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。 | |

スプリンクラー設備 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 防火対象物の構造等によりその部分の延べ面積又は床面積の数値について、三倍又は二倍等の数値が適用されているもの(令第12条第1項第4号の防火対象物に限る。)又は他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、その構造等の変更の有無又は当該消防用設備等の設置について確認すること。 3 目視により防火対象物又はその部分のスプリンクラー設備の設置の有無を確認すること。 | 1 防火対象物又はその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。 2 防火対象物の構造等によりその部分の延べ面積又は床面積の数値について、三倍又は二倍等の数値が適用されているもの(令第12条第1項第4号の防火対象物に限る。)の構造等が変更されていないこと。 なお、当該防火対象物の構造等を変更したことにより、三倍又は二倍の数値が適用されなくなった場合には、変更後の構造等に基づいて消防用設備等の設置基準を適用して設置されていること。 | |

水噴霧消火設備 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。 3 目視により防火対象物又はその部分の水噴霧消火設備の設置の有無を、確認すること。 | 1 防火対象物又はその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。 2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。 | |

泡消火設備 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。 3 目視により防火対象物又はその部分の泡消火設備の設置の有無を確認すること。 | 1 防火対象物又はその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。 2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。 | |

不活性ガス消火設備 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。 3 目視により防火対象物又はその部分の不活性ガス消火設備の設置の有無を確認すること。 | 1 防火対象物又はその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。 2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。 | |

ハロゲン化物消火設備 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。 3 目視により防火対象物又はその部分のハロゲン化物消火設備の設置の有無を確認すること。 | 1 防火対象物又はその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。 2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。 | |

粉末消火設備 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。 3 目視により防火対象物又はその部分の粉末消火設備の設置の有無を確認すること。 | 1 防火対象物又はその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。 2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。 | |

屋外消火栓設備 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。 3 目視により建築物に屋外消火栓設備の設置の有無を確認すること。 | 1 建築物の用途、構造、規模に応じ設置されていること。 2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。 | |

動力消防ポンプ設備 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。 3 目視により防火対象物又はその部分の動力消防ポンプ設備の設置の有無を確認すること。 | 1 防火対象物又はその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。 2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。 | |

自動火災報知設備 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。 3 目視により防火対象物又はその部分の自動火災報知設備の設置の有無を確認すること。 | 1 防火対象物又はその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。 2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。 | |

ガス漏れ火災警報設備 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 目視により防火対象物又はその部分のガス漏れ火災警報設備の設置の有無を確認すること。 | 防火対象物又はその部分の用途、規模に応じ設置されていること。 | |

漏電火災警報器 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 目視により防火対象物の漏電火災警報器の設置の有無を確認すること。 | 防火対象物の用途、構造、規模、契約電流容量に応じ設置されていること。 | |

消防機関へ通報する火災報知設備 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。 3 目視により防火対象物の消防機関へ通報する火災報知設備の設置の有無を確認すること。 | 防火対象物の用途、規模に応じ設置されていること。 | |

非常警報器具、非常警報設備 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。 3 目視により防火対象物の非常警報器具又は非常警報設備の設置の有無を確認すること。 | 1 防火対象物の用途、構造、規模、収容人員に応じ設置されていること。 2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。 | |

避難器具 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 防火対象物の状況又は他の消防用設備等の設置により、設置の減免をしたものについては、その状況又は当該消防用設備等の設置について確認すること。 3 目視により防火対象物又はその部分の避難器具の設置の有無を確認すること。 | 1 防火対象物の階の用途、構造、規模、収容人員に応じ、適応する避難器具が設置されていること。 2 当該防火対象物の位置、構造、又は設備の状況により、避難上支障がないと認められるものとして、設置個数を減少又は避難器具を設置しないこととしたものについては、その位置、構造又は設備の状況に変更がないこと。 | |

誘導灯・誘導標識 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 防火対象物の状況又は他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、その状況又は当該消防用設備等の設置について確認すること。 3 目視により防火対象物又はその部分の誘導灯・誘導標識の設置の有無を確認すること。 | 1 防火対象物又はその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。 2 当該防火対象物の階のうち、避難が容易であると認められるものとして設置しないこととしたものについては、その状況に変更がないこと。 3 避難口誘導灯又は通路誘導灯を設置することにより、設置しないこととした誘導標識については、当該誘導灯が存すること。 | |

消防用水 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 目視により消防用水の設置の有無を確認すること。 | 建物の用途、構造、規模に応じ設置されていること。 | |

排煙設備 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 防火対象物の構造等又は他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについてはその状況又は当該消防用設備等の設置について確認すること。 3 目視により防火対象物又はその部分の排煙設備の設置の有無を確認すること。 | 1 防火対象物又はその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。 2 防火対象物の構造等により設置しないこととしたものについては、当該構造に変更がないこと。 3 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。 | |

連結散水設備 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 防火対象物の要件又は他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、その要件又は当該消防用設備等の設置について確認すること。 3 目視により防火対象物の連結散水設備の設置の有無を確認すること。 | 1 防火対象物の用途、規模に応じ設置されていること。 2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。 3 消防活動上支障がないものの要件を満たしている防火対象物の部分については、当該要件が備わっていること。 | |

連結送水管 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 目視により防火対象物の連結送水管の設置の有無を確認すること。 | 防火対象物の用途、規模に応じ設置されていること。 | |

非常コンセント設備 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 目視により防火対象物の非常コンセント設備の設置の有無を確認すること。 | 防火対象物の用途、規模に応じ設置されていること。 | |

無線通信補助設備 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 目視により防火対象物の無線通信補助設備の設置の有無を確認すること。 | 防火対象物の用途、規模に応じ設置されていること。 | |

令第32条の適用 | 1 防火対象物の位置、構造及び設備の状況から令第32条の規定を適用された消防用設備等については、消防用設備等基準の特例適用申請書等の写しにより防火対象物の位置、構造及び設備の状況について確認すること。 2 特殊の消防用設備等又はその他の設備を用いることから、令第32条の規定を適用された消防用設備等については、消防用設備等基準の特例適用申請書等の写しにより特例が認められた特殊の消防用設備等又はその他の設備の設置について確認すること。 | 1 消防用設備等特例適用申請書等の写しにより、当該特例が認められた防火対象物の位置、構造、設備の状況に変更がないこと及び適用された消防用設備等の基準により当該設備等が設置されていること。 2 消防用設備等特例適用申請書等の写しにより、当該特例が認められた特殊の消防用設備等その他の設備が存すること。 | |

消防用設備等の設置の届出 | 消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 | 消防用設備等設置届出書及び消防用設備等試験結果報告書が消防局長又は消防署長に提出されていること。 | |

消防用設備等の検査 | 消防用設備等検査済証により確認すること。 | 消防用設備等設置届出書に基づき、消防機関が当該消防用設備等が設備等技術基準に適合していると認めた消防用設備等検査済証が交付されていること。 | |

消防用設備等の点検・報告の実施 | 法第17条の3の3に基づく点検と報告が行われているか確認すること。 | 1 昭和50年消防庁告示第3号に定める点検内容に応じて行う点検の期間ごとに点検を実施していること。 2 規則第31条の6第2項第1号に規定する期間ごとに報告されていること。 | |

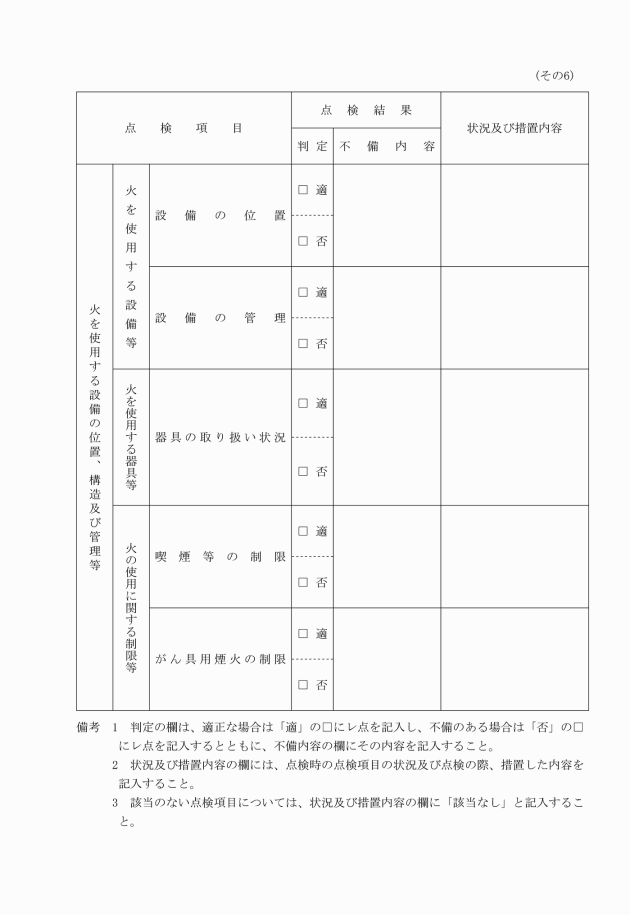

第6 火を使用する設備の位置、構造及び管理等

1 留意事項

(1) 点検の対象とする火を使用する設備等は、炉・ふろがま・温風暖房機・厨房設備・ボイラー・ストーブ・壁付暖炉・乾燥設備・サウナ設備・簡易湯沸設備・給湯湯沸設備・掘りごたつ及びいろり・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機とすること。

(2) 点検の対象とする火を使用する器具等は、液体燃料を使用する器具・固体燃料を使用する器具・気体燃料を使用する器具・電気を熱源とする器具・使用に際し火災の発生のおそれのある器具とすること。

(3) 条例で定められた火を使用する設備等の位置、構造及び管理、火を使用する器具等の取扱いその他火の使用に関する制限等の基準に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

(4) 届出を要する火を使用する設備等を設置している場合は、消防局長に届け出されている内容を確認すること。

2 点検方法等

点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||

火を使用する設備の位置構造及び管理等 | 火を使用する設備等 | 設備の位置 | 設備の位置について目視により確認すること。 | 設備から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。 ただし、火花を生ずる設備・放電加工機を除く。 |

設備の管理 | 設備の管理の状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 設備及びその附属設備に破損、亀裂及び燃料漏れがないこと。 ただし、掘りごたつ及びいろりを除く。 2 厨房設備の天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃が行われていること。 | ||

火を使用する器具等 | 器具の取扱い | 器具の取扱いについて関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 器具から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に、炭化状態が見られないこと。 2 不燃性の床上又は台上で使用していること。 | |

火の使用に関する制限等 | 喫煙等の制限 | 1 条例に基づき火の使用に関する制限がされている場所(以下「禁止場所」という。)において、喫煙し、裸火を使用し又は火災予防上危険な物品の持込み(以下「禁止行為」という。)を行っていないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 2 禁止場所には、条例で定める標識が設置されているか目視により確認すること。 3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物には、全面的な喫煙の禁止を確保するために消防局長が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 4 3以外の防火対象物には、適当な数の吸殻容器を設置した喫煙所を設け、火災予防条例で定める標識の設置等について目視により確認すること。 5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防局長が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 禁止場所において、禁止行為が行われないよう措置されていること。 ※ 消防局長から禁止場所での禁止行為について火災予防上支障がないと認められている場合は、解除承認等書類により確認すること。 2 禁止場所には、条例に定める標識が設置されていること。 3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物について、「禁煙」と表示した標識の設置その他の全面的な喫煙の禁止を確保するために消防局長が火災予防上必要と認める措置が行われていること。 4 3以外の防火対象物について、吸い殻容器を設置した喫煙所が設けられ、火災予防条例で定める標識が設置されていること。 5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防局長が火災予防上必要と認める措置が行われていること。 | |

がん具用煙火の制限 | がん具用煙火を火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)で定める数量の5分の1以上取り扱っている場合は、貯蔵又は取扱いの状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | ふたのある不燃性の容器に入れるか、防炎処理したおおいをしていること。 | ||

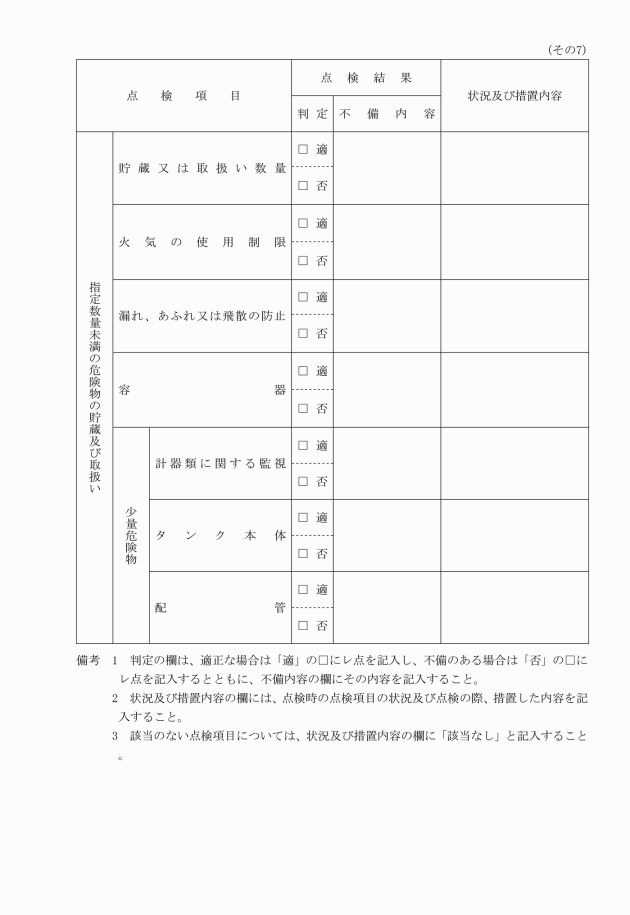

第7 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い

1 留意事項

(1) 条例で定められた指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は、立会者に基準等に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

(2) 危険物の規制に関する政令別表第3に掲げる指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)を貯蔵し、又は取り扱っている場合は、消防局長に届け出されている内容を確認すること。

(3) 地下タンクからの危険物の漏れの有無は、漏洩を検知する設備により確認すること。

2 点検方法等

点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||

指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い | 貯蔵又は取扱い数量 | 危険物の貯蔵又は取り扱う数量について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 指定数量以上の危険物が貯蔵又は取扱いされていないこと。 | |

火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | ||

漏れ、あふれ又は飛散の防止 | 危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。 | 危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないこと。 | ||

容器 | 危険物を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。 | 容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。 | ||

少量危険物 | 計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。 | |

タンク本体 | 1 タンク(地下タンクは除く。)にさびがないか目視により確認すること。 2 引火防止装置に損傷、目詰まり、腐食がないか目視により確認すること。 ただし、引火点が40℃以上の危険物を除く。 3 流出を防止するための措置について目視により確認すること。 | 1 タンクに著しいさびがないこと。 2 引火防止装置に目詰まり、著しい損傷及び腐食がないこと。 3 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。 | ||

配管 | 配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。 なお、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認する。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 | ||

第8 指定可燃物等の貯蔵及び取扱い

1 留意事項

(1) 条例で定められた指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は、立会者に基準等に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

(2) 条例で定められた数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、定められた数量以上)の指定可燃物を貯蔵し又は取り扱っている場合は消防局長に届け出されている内容を確認すること。

(3) 地下タンクからの可燃性液体及び指定数量5分の1以上指定数量未満の動植物油類の漏れの有無は、漏洩を検知する設備により確認すること。

2 点検方法等

点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||

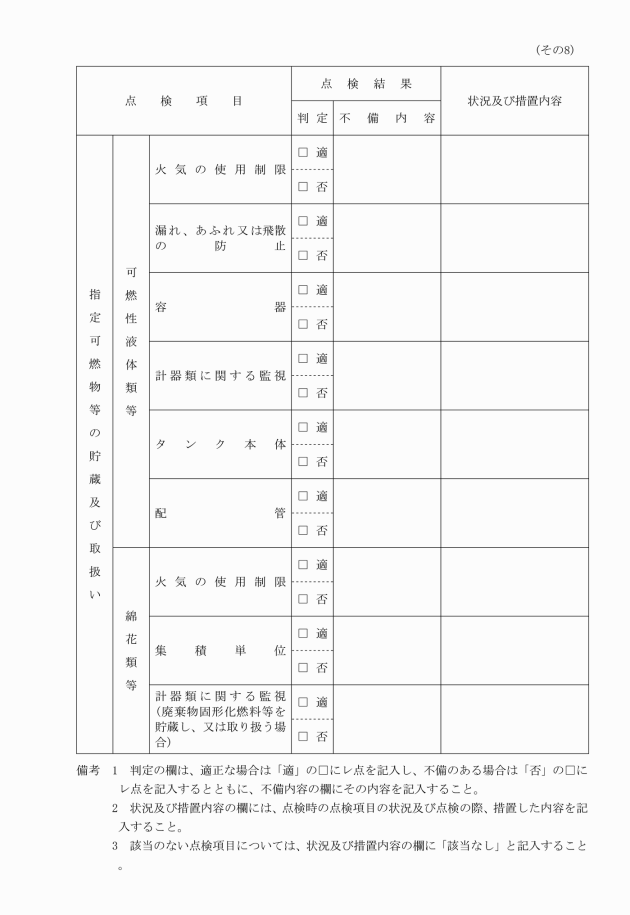

指定可燃物等の貯蔵及び取扱い | 可燃性液体類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 |

漏れ、あふれ又は飛散の防止 | 可燃性液体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。 | 可燃性液体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないこと。 | ||

容器 | 可燃性液体類等を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。 | 容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。 | ||

計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。 | ||

タンク本体 | 1 タンク(地下タンクは除く。)にさびがないか目視により確認すること。 2 流出を防止するための措置について目視により確認すること。 | 1 タンクに著しいさびがないこと。 2 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。 | ||

配管 | 配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。 なお、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認する。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 | ||

綿花類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | |

集積単位 | 集積単位相互間の距離が保たれているか目視又は関係のある者の聴取により確認すること。 | 一集積単位の面積に応じた集積単位相互間の距離が保たれていること。 | ||

計器類に関する監視(廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合) | 1 温度測定装置の設置の有無を目視により確認すること。 2 水分管理又は温度、可燃性ガス濃度の監視による廃棄物固形化燃料等の発熱の状況の監視に関する実施状況を関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 温度測定装置が設置されていること。 2 設置された計器類(温度、水分量又は可燃性ガスを測定する装置等)が機能し、水分管理又は発熱状況の監視が適切に実施されていること。 | ||